Car, enfin, la pizza, c'est de la pâte à pain, non?

Avec la plus grande mauvaise foi! :-)

Autrefois, on mangeait avec les doigts…. Les Égyptiens ont inventé le pain il y a environ 5000 ans… La fourchette a mis du temps pour s'installer dans le monde entier. De longues fourchettes pour saisir les aliments existent dans la Rome antique. Les fourchettes actuelles sont apparues dans l'Empire byzantin.

Elles existent sur la table médiévale mais elles sont peu utilisées, les personnes prenant les mets avec les doigts puis progressivement avec la pointe du couteau.

Puis à la Renaissance, elles servent uniquement pour saisir les viandes dans les plats, le paysan aussi bien que le noble mangeant avec les doigts dans son écuelle ou sur son tranchoir. Elles se répandent dans le reste de l'Europe à l'époque moderne. Cependant, son usage est limité: en France, elle apparaît à la Cour en 1574 (fourchette à deux dents dans les inventaires royaux), elle n'est utilisée au départ que pour consommer des poires cuites. Va savoir pourquoi, Charles…

Introduite selon la légende par Catherine de Médicis ou Henri III, elle ne sera utilisée avec régularité que lentement. Il s'agit plus d'une marque d’excentricité car elle sert à piquer dans le plat le morceau porté ensuite à sa bouche avec ses doigts, l'usage des doigts semblant privilégié et par crainte de blessures sur les dents de la fourchette. Henri III l'adopte à titre personnel à la suite d'un voyage à Venise où il en observe le maniement.

Le port de la fraise va mettre en évidence l'avantage de la fourchette pour porter les aliments à la bouche, aussi la fourchette à trois dents est de mode à la Cour des Valois. Si à la table du roi de France Louis XIV au XVIIe siècle chaque personne avait une fourchette à la gauche de son assiette, on ne l'utilisait pas, car le roi préférait manger avec les doigts qu'il posait sur une serviette humide entre chaque plat. Sa diffusion ne commençant véritablement que dans le Siècle des Lumières.

Mais revenons au tranchoir du Moyen-Age. Le tranchoir est la tranche de pain sur laquelle on sert le poisson ou la viande à table (et qui sert d’assiette) au Moyen Âge; le tranchoir peut être placé sur un tailloir (parfois lui aussi appelé tranchoir) de forme rectangulaire (petite planchette en bois chez les plus modestes, en métal précieux chez les personnes de la haute société). De là viendrait le mot “copain“, celui avec qui on partage son tranchoir, c'est-à-dire sa tranche de pain. Sur les tables, on disposait des pots à aumônes et des corbillons pour les tranchoirs imprégnés de sauce afin de redistribuer aux pauvres les reliefs du banquet.

Etant donné que nous avons de l'ail rose à Lautrec et l'ail violet de Cadours, depuis belle lurette, croyez-vous que par chez nous on ne pensait pas à frotter l'ail sur le pain? Nous avons tout de même le meilleur ail de France, non?

Depuis des générations, les paysans du Pays de Cadours produisent de l'ail violet de consommation. L'ail violet traditionnel est donc devenu l'ail violet de Cadours et se caractérise par sa couleur lie de vin (bande violacées), son fort calibre (une tête a un diamètre de 45mm au minimum et peut dépasser 70 mm), et surtout sa précocité par rapport aux aulx blancs ou roses.

Et l'autre, le rose de Lautrec! mmmnnnnn! j'ai des tas de recettes à l'ancienne, je vous en poserai sur ce blog. Déjà, cherchez les notes sur la nutrition que j'ai déjà mis en place ici, avec la boîte à outils “recherche“.

L'histoire de l'ail: il serait originaire des steppes de l'Asie centrale. On sait qu'il a été cultivé en Orient et au Moyen-Orient, et sur tout le pourtour méditerranéen, avant d'être introduit en France par Godefroy de Bouillon au retour de la première croisade. L'ordre des Bénédictins fut à l'origine du développement de la culture de l'ail en Europe. Selon les époques, ou les contrées, l'ail a été le symbole de pauvreté, probablement en raison des effluves dissuasives qu'une société élitiste n'aurait su admettre. Au contraire, si l'on en croit les témoignages laissés par les Égyptiens, l'ail était fréquemment utilisé dans les offrandes et représenté en bonne place dans les monuments funéraires. On lui prêtait notamment des effets bénéfiques sur l'organisme, vitalité et longévité.

Au fil des siècles, la réputation de l'ail s'est faite redoutable, tantôt apprécié, tantôt détesté. Quoiqu'il en soit, son pouvoir purificateur est, lui, incontesté. D'aucuns prétendront qu'il repousse les mauvais esprits, les vampires, d'autres, les épidémies ou, plus simplement, les parasites intestinaux. Les Japonais ont même été jusqu'à concevoir des sanatoriums d'ail!

Et, pour le plaisir…. quelques proverbes ou autres indications.

Compagnon: littéralement, la personne avec (cum en latin) qui l'on partage son pain (panis en latin); de compagnon vient le mot "copain".

Mieux vaut pain en poche que plume au chapeau: tout ce qui est superficiel n'a pas de valeur réelle et ne nourrit pas.

Être trempé comme une soupe: la soupe, à l'origine, ne désignait pas un bouillon, mais le pain que l'on trempait dedans, d'où l'expression.

Manger son pain blanc: avoir le meilleur de quelque chose, sous-entendu en attendant l'arrivée du moins bon. L'expression opposée est manger son pain noir.

Mihina-mofo toa vazaha nefa malagasy vavony': manger du pain comme un Français tout en ayant un estomac de malgache.

Être au pain sec [et à l'eau]: ne disposer que de ressources alimentaires minimales.

Ça ne mange pas de pain: se dit d'un acte sans conséquence grave, ou qui consomme peu de ressources essentielles qui priverait.

Bon comme du bon pain: qualifie une personne incapable de malveillance.

Retirer le pain de la bouche: empêcher de gagner sa vie.

Gagner son pain [quotidien]: exercer son métier, plus familièrement gagner sa croûte.

Je ne mange pas de ce pain-là: se dit par une personne refusant de se mêler à une affaire qui lui semble étrange (l'affaire = le pain).

Mettre ou coller un pain: frapper quelqu'un.

Prendre un pain: avoir une amende ou endommager quelque chose.

Il a plus de la moitié de son pain cuit: se dit de quelqu'un qui n'a plus longtemps à vivre.

Il n'y a ni pain ni pâte au logis: se dit de quand il est temps de faire les courses.

Il a mangé du pain du roi: il a fait de la prison.

Être né pour un petit pain: avoir peu d'ambition, avoir un avenir médiocre.

Réussir mieux en pain qu'en farine: terminer heureusement une affaire qui avait mal commencé.

Être pain: expression québécoise française signifiant être idiot ou incapable dans un domaine définit.

Avoir mangé plus d'un pain: avoir beaucoup voyagé.

Il vaut mieux courir à la miche qu'au médecin: avoir un bon appétit est signe de bonne santé.

Lui faire passer le goût du pain: tuer quelqu’un.

Du pain et des jeux: ce que réclamait le peuple romain (panem et circenses), de la nourriture et de la distraction.

Faire son pain: en tirer des revenus.

Pour les musiciens, dans un langage plutôt argotique, un pain désigne une fausse note.

Emprunter un pain sur la fournée: avoir un enfant avant mariage.

Pain du Royaume: l'Eucharistie.

Planche à pain: femme sans poitrine.

Pour une bouchée de pain: réaliser un achat à très bas prix.

Long comme un jour sans pain: durée interminable, (pas de pain pendant la dernière guerre) ou personne de grande taille.

Avoir du pain sur la planche: initialement, ne pas avoir besoin de travailler pour manger. Depuis 1914-1918, a pris le sens de “avoir beaucoup de travail“.

Ça se vend comme des petits pains: c'est très populaire, ça se vend bien.

Vous avez la peau du ventre bien tendue: alors, chantez et dansez maintenant!

"Une poule sur un mur qui picore du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en va“.

------------------------------

"Dansons la capucine

Y’a pas du pain chez nous;

Y’en a chez la voisine

Mais ce n'est pas pour nous […]"

Chanson de la Révolution Française

Pain tintché: vous frottez votre pain avec de l'ail, recouvrez d'un filet d'huile d'olive. C'est tout.

Donc, voici la preuve que nous avons inventé la pizza:

qui c'est qui a sa gastronomie comme patrimoine de l'humanité? Nous ou les italiens?

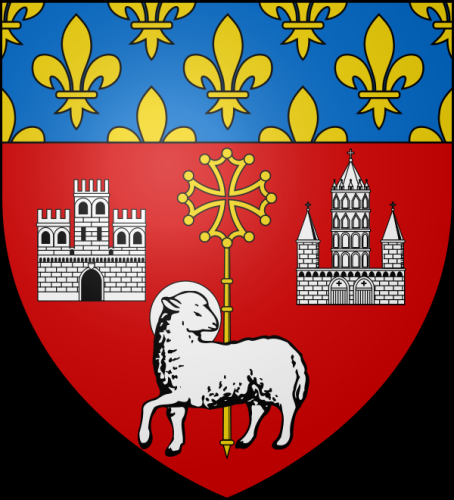

Et, comme ils disent: rendons à César ce qui appartient à toute l'Occitanie!